| . | Last Update : 2003.11.23 |

| LEDテールランプ |

| 免責事項 |

| ここで記載している内容はあくまで私個人の備忘録として記録しているものです。部品の購入、加工、取り付け等は各個人の責任において行って下さい。 万一、ここに記載の内容を実施し破損、汚損、不具合、事故、損害、誤購入等が発生しても、当方へはいかなる賠償、責任等を請求しないものとし、当方はいかなる責任も負いません。 ここで記載の部品の品名、品番、価格は購入当時のものであり、その後変更や廃番になる可能性がありますのでご注意下さい。 |

| とうとうというか、行き着くところはやはりこれでしょう、テールランプのLED化。 最近は標準でLEDテールランプの車が増えましたが、やはりあのパッと点いてパッと消えるクソ眩しいLEDブレーキランプは魅力的ですね。 ということで、自作しました。 |

| テールランプのLED化にあたり注意すべき点は、ブレーキ/スモールランプに手を加えるので

絶対にノーマル(電球)よりも輝度を下げないようにしなければなりません。 LED化することで暗くなり、後続車に対して視認性が下がるようではLEDにする意味がありませんし、 なんといっても危険です。 また「道路運送車両の保安基準」にテールランプ(尾灯)とブレーキランプ(制動灯)について、次の通り定められています。 |

|

(尾灯) 第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。 2 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 尾灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。 三 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向四十五度の平面及び尾灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 (制動灯) 第三十九条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。 2 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の五倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向四十五度の平面及び制動灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 (国土交通省ホームページより引用) |

|

LED化をするにあたり問題となるのは点灯時の明るさはもちろんのこと、

指向性のあるLEDでいかに視認範囲を満たすことが出来るかが重要となります。 視認範囲について文章ではわかりづらいので図を書くと・・・ |

| 尾灯 上下方向視認範囲 |

|

| 左右方向視認範囲 |  |

| 制動灯 上下方向視認範囲 |

|

| 左右方向視認範囲 |  |

|

ということになります。

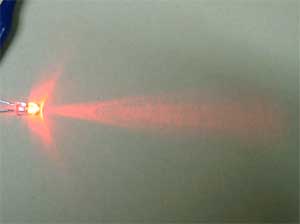

(国土交通省ホームページより引用) そこでLED選びが重要になってくるんですが、日本橋の電気屋にある超高輝度赤色LEDは、 東芝製の5mmのもので輝度5,000mcd/指向角8度、10mmで19,000mcd/4度というものしかありませんでした。 このLEDで問題なのは指向角で、8度の指向角では真後ろは明るいけれども少し斜めから見たら全然光っているのが わからない、という事態になってしまいます。 信号機ならこれでいいかもしれませんが、テールランプの場合は視認範囲を満たすことが出来なくなります。 以前LEDサイドウインカーを作ったときに、輝度は少々落としても指向角の広いものを使うことで 昼間でも電球と同じような視認性が得られることがわかったので、もう少し指向角の広いLEDはないものかと探していました。 東京へ出張した時に秋葉原の部品屋を探し回ったところ、ありました! 台湾オアシス製の超高輝度LEDは指向角20度でした。 普通は指向角が広くなると輝度が下がるんですが、このLEDの輝度は5mmなのにも関わらず12,000mcdです。 こんなLEDは国産品ではありません。さすが秋葉原!と叫びたくなるような品揃えに感動すら覚えました(笑) ここで国産品と今回使う舶来品?と光り方を比べてみました。 |

|

|

| 東芝製、5mm赤色LEDです。 輝度5,000mcd/指向角8度です。 |

台湾オアシス製、5mm赤色LEDです。 輝度12,000mcd/指向角20度です。 明るさと光の拡散具合の違いが一目瞭然ですね。 |

|

|

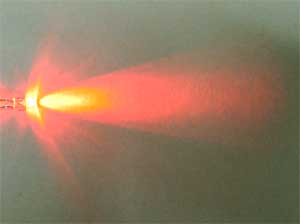

| LEDから20cm離れたところに板を置き、光の照射面を比べてみました。 東芝製LEDはこんな感じですが・・・ |

今回使うLEDは明るさと照射面積が格段に違います。 |

使うLEDが決まったところで、テールレンズの加工をします。 ここで、加工はしたくないのでソケットに電球の代わりにLEDを10個ぐらい付けたら・・・ などと安直な考えをしてはいけません。 レンズのソケット穴に入る程度のLEDでは21Wの電球に匹敵する輝度は得られません。 せいぜい5Wのテール球程度にしか光らないので昼間は全く見えません。(実験済み!) このためレンズを加工して、たくさんLEDを並べて取り付ける必要があります。 |

|

テールレンズのスモール/ブレーキ部の後ろ側を、周りに余白を少し残して切り取ります。 |

| カットした穴より少し大きいぐらいに基板を切ります。、LEDサイドマーカーで 使ったカッティングシートを貼ります。 |  |

|

ここで、ブレーキとスモールでどのようにして輝度に差をつけようかを考えました。 方法としては、スモール時には実装したLEDの一部のみ光らせ、ブレーキ時に全点灯させる方法。 また、ブレーキ/スモールともに全てのLEDを点灯させるが、スモール時には入力電流電圧を制限して全体の輝度を下げる方法が挙げられます。 前者の場合はスモール時に何個のLEDを点灯させるかが非常に重要で、一度作ってしまったら後で輝度の調整ができません。 また、所々LEDを点灯させるので、レンズ全体を均等にブレーキよりも暗く光らせることは難しいと思われます。 後者の場合は抵抗等でスモール時の明るさを任意に調整でき、基板上の配線も楽になるので入力側で制限する方法にします。但し、熱対策が必要となるでしょう。 |

|

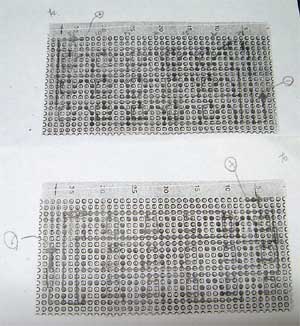

次に、どのようにしてLEDを実装しようか考えます。 LEDへの入力は電圧により輝度が変わらないようCRDを使うことにしました。 部品の性能や点灯した際の見え方など部品を基板にあてがいながら、 出来るだけ多くLEDを実装できるようレイアウトを考えました。 実際に基板のコピーを取って、そこへ配線方法を書き込んでいきました。 レンズに取り付ける際ののりしろも忘れないようにします。 |

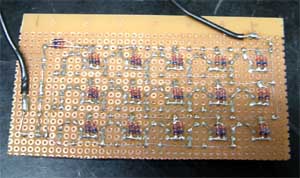

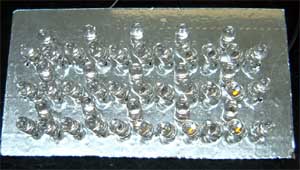

| この配線図を基に部品を取り付けます。 CRDとLED3個を直列につないだものを1つのユニットとし、このユニットを5つ並列につなぎます。 これを3列並べて余ったスペースにもう1ユニット付けました。 今回使ったCRDは10mAのものなので、2個並列につないでLEDの順電流(20mA)に合わせました。 これは左右対称になっています(写真は右用)。 |

|

|

片側で48個のLEDと32個のCRDを使っています。 視認範囲を広げるために、LEDを左右方向と上下方向にやや角度を付けています。 |

| ここで点灯テストをやってみます。 期待してた通りものすごく明るいです。 真正面からは眩し過ぎて直視出来ません (写真を見て思い出しただけで目が痛い・・・) また、真正面から写真に撮ったらカメラの調子がおかしくなってしまいました・・・ (この写真は別のカメラで少し斜めから撮りました) |

|

|

レンズに取り付けて点灯させてみます。 これだけ明るかったら大丈夫でしょう。 |

| グルーガンで基板をレンズに固定します。 |  |

|

LEDの次にスモール時に暗く光らせるための抵抗を作ります。 今回どんなものを使ってどれくらいの抵抗値にすればいいのかわからないので、 とりあえず簡単に出来る可変抵抗を使ってみて、不具合があればまた考えることにしました。 (後になってみてレギュレーターを使えば良かったかな、と思ったりして・・・) 500オームの可変抵抗を使いブレーキ入力、スモール入力、LEDへの出力を作ります。 |

|

|

それをケースに入れます。 可変抵抗のツマミを出しておけば簡単に輝度調整が出来ます。 |

|

テールランプの配線に接続し取り付けてみます。 左側が電球、右側がLEDです。 昼間でも明るさは十分で、電球よりもやや明るいです。 |

|

|

遠くからでも点灯しているのがわかります。 |

| スモールランプの確認をしてみます。 可変抵抗のボリュームで明るさを調節しました。 暗くなってからのブレーキランプの様子を一緒に撮ろうとしましたが、明るすぎて撮れませんでした。 あまり頑張るとまたカメラの調子が悪くなると困るのでやめました・・・ ちなみに夜はかなり明るく、後続車はまぶしいかもしれません。 ちょっと迷惑かも・・・(汗) |

|

|

ハイマウントストップランプとタイムラグなく点灯/消灯します。 近くで見るとレンズ全体が光っていますが、LED特有のブツブツ感もあります。 |

|

ここで、思わぬ出来事が! ブレーキランプをLED化することで消費電力が減ったため、コンピューターが球切れと間違えてしまい インパネ内のブレーキランプの警告灯が点灯してしまいました・・・(汗) まあ、これはガーニッシュ部のブレーキランプを作るまで気にしないようにしよう・・・ 今回はまだ両サイドのレンズしかLED化出来ていませんので、ワンテール化したガーニッシュ部の ブレーキランプについては電球を外して点灯しないようにしています。 |